外傷の治療としてのIVR

救急の現場で不可欠なIVR ~事故などの出血治療で大活躍~

命を失う原因というと、がん、心臓病、肺炎、脳卒中などの病気を思い浮べる人が多いでしょうが、20歳代や30歳代の若者に限ると、不慮の事故や自殺などによる外傷(ケガ)が最大の理由となっています。もともと病気のない人が事故などで外傷を負い、大量の出血によって命を落としてしまう―外傷は手術で治すと思われがちですが、救急医療の止血手段としてIVR(アイ・ブイ・アール)は欠かせない存在になっています。

出血場所の特定は熟練の外科医でも困難

重い外傷では大動脈破裂などで即死してしまうケースがほとんどという現実がありますが、運良く即死を免れて病院に運ばれた場合、一刻を争う適切な処置が生死の分岐点になります。

こうした状況で死亡する原因のほとんどは出血です。足りなくなった血液などを補充する輸血や輸液はもちろん大切ですが、今出ている出血を止めることが何より重要。外傷を負って現場に救急車が到着し、病院に運ばれてくるまでには、すでに一定の時間が経っており、とにかく早く血を止めることこそが救命の第一歩となります。

ナイフや銃などによる外傷では、ある程度出血場所は分かります。しかし、事故や転落などの衝撃では体内の“どこで、何が起こっているのか”は外から見ただけでは分かりません。百戦錬磨の外科医がおなかや胸を切り開いても、血の海の中から出血場所を特定して止血する作業は至難の業です。

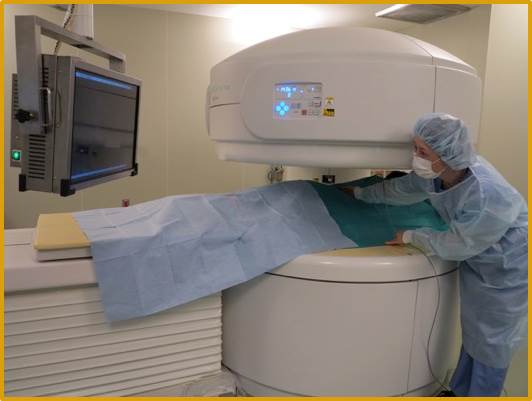

現在は、出血場所を探すために、造影CTが使われています。救急搬送されてきた患者さんをCTの台に載せ、静脈内に造影剤(血液に混ざって血液の流れを映し出す液体の薬)を注射し、全身をくまなく撮影して出血の状態をチェックします。

血管が破れていると、造影剤が血管の外に漏れ出ている様子が観察でき、そこが出血の元だと瞬時に分かります。ただし、これには画像診断をする専門医の力が必要となります。

体の中から出血を止める

出血場所が特定できたら、おなかや胸を切り開く手術で血を止めることは少なくなってきました。今や、大きな救命救急センターや大学病院では、カテーテル(血管の中を通すチューブ)を使ったIVRによる止血が主流になっています。

人間の体には、出血をすると血を止めようとする仕組みが備わっています。外傷を負った患者さんの体内では、出血箇所に血腫(大きなかさぶたのような血の塊)をつくり、血流が外に出ないように頑張っているのです。手術による止血は、血腫に切り込んで破れた血管を結ぶのが基本です。これでは、せっかく作られた血腫を壊すことになり、あまり合理的な方法とは言えません。

IVRによる止血は、造影CTの画像を参考にしてX線透視で血管の中での位置を確認しながらカテーテルを出血場所付近に正確に進め、血管の中から血を止めます。血腫を生かして出血している場所だけにフタをして止血するという、医学的にも理にかなった方法です。

末端の細い血管からの出血ならば、ゼラチンでつくった小さな粒か、血管に入るとコイル状になる金属をカテーテルから入れてフタをします。一方、大きな根元の血管でそこにフタをしてしまうとその先の臓器にダメージが出ると判断される場合には、ステントグラフトと呼ばれる網状の道具を使うなど、出血場所や破れた血管に応じて器具を使い分け、体の中から出血箇所をふさいでいきます。

また、おなかや胸を切り開く手術の場合、全身麻酔のリスクや術後に傷口が開いたり炎症を起こしたりする危険性がありますが、IVRによる止血ではこうした術後合併症が少ないのも利点と言えるでしょう。

10分以内の止血が可能

外傷出血に対するIVRが、がんや血管病治療のIVRと異なる点は、丁寧さよりもスピードが優先されることです。

素早く止血しなければ、目の前の患者さんは刻々と状態が悪くなっていきます。また、外傷を負ってから時間がたつにつれて、何をやっても血が固まりにくい状態になります。早い段階で処置するほど止血の成功率は高く、搬送されて1時間が勝負といわれています。

この1時間で画像診断による出血場所の特定、止血、輸血などの救命処置を全て同時に進めていかなくてはなりません。特に止血は「なるべく早く、10分以内には終える」を目指します。

外傷以外の出血でもIVRを広く利用

IVRによる止血は外傷だけでなく、胃や腸からの出血(消化管出血)や肺からの出血、さらに、大きな手術後や重症の炎症などによって動脈が傷つけられて破れてしまった場合にも利用されています。外傷分野以外でも、出血に対する治療においてIVRの位置づけは日増しに高まってきています。

中島 康雄 (前聖マリアンナ医科大学放射線医学教授)

更新日: 2018年4月16日